調布教会ホームページが連載している「Google Mapで訪ねる主の路程」では、「平和を愛する世界人として」(文鮮明自叙伝)に登場してくる文先生の歩まれたゆかりの場所を紹介してきましたが、「特別編-文先生が留日時代に造船所で労働されていた場所がピンポイントで判明」のコラムが掲載されました。以下、同記事をそのまま引用して紹介します。

特別編-文先生が留日時代に造船所で労働されていた場所がピンポイントで判明

「Google Mapで訪ねる主の路程」は、文鮮明先生がお生まれになり歩まれた場所や、死の道を何度も越えて行かれた文先生の苦難の歩みと、「平和を愛する世界人として」(文鮮明自叙伝)に登場するそのゆかりの地をGoogle Mapで訪ねるコーナーです。

文先生が石炭荷役作業をしていた埠頭

文先生が石炭荷役作業をしていた埠頭

今回、川崎教会の信徒の皆さんのご協力をいただきながら、個人研究でのさらなる調査の結果、文鮮明先生が1941年4月から1943年9月にかけての日本留学時代に川崎の工場で労働されていた場所のうち、造船所で労働されていた場所について、ピンポイントで明らかになってきました。ここではその詳細な論証内容についてお伝えします。

☆ ☆

〈お断り〉ここで紹介する内容は、個人研究結果として公表するものです。統一教会本部および韓国歴史編纂本部の公式見解ではありません。なお、この内容について教会本部や関係部署に質問・意見を寄せることはおやめください。また、記事で紹介する場所はいずれも民間企業の工場敷地内にあります。見学は一切許されておりません。JR鶴見線で近くまで訪れることは可能とはいえ、工場敷地内にむやみに立ち入ると違法行為となります。絶対におやめください。記事の趣旨は『平和を愛する世界人として』(文鮮明自叙伝)に登場するゆかりの場所を“バーチャル”で訪ね、読後の思いを深めることにあります。趣旨をご理解くださるようお願いします。

■川崎・鶴見の場所についてこれまでのまとめ

文鮮明先生が1941年4月から1943年9月にかけての日本留学時代に、川崎の工場で働いておられたことは、自叙伝にも「真の御父母様の生涯路程」にも書かれています。しかし、今までその場所が明確に特定されていませんでした。

それについて、「第8回-東京・銀座、川崎の製鉄所/横浜・鶴見の造船所」では、戦前・戦中において、京浜工業地帯での大きな製鉄所は日本鋼管川崎製鉄所一つしかなく、代表的な造船所も日本鋼管鶴見造船所一つであることを突き止め、その工場を紹介しました。

ただしそこでは、当時あった工場全体をさし示しただけで、工場敷地のどのあたりのどの場所で労働をされていたのかまでは特定していませんでした。

■広大な京浜工業地帯、戦前は現在の4分の1程度の広さ

川崎の工場を探せと言われたとき、誰もが最初に行うことは何かと考えると、川崎の湾岸に広がる京浜工業地帯が載っている地図を眺めてみることでしょう。そのエリアは実に広大です。工場は無数にあり、とても探せそうにないように感じます。しかし、文先生の留学時代は戦前から戦時中にかけてです。戦前の時期に京浜工業地帯がどの程度の広さだったのか調べてみると意外なことがわかります。

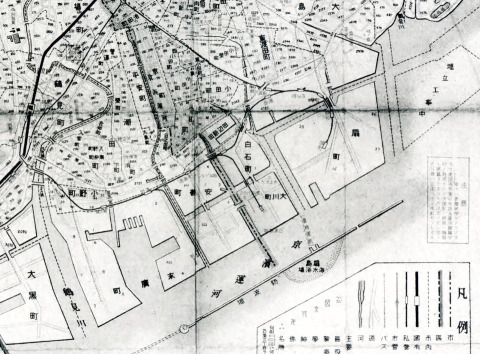

次に戦前の京浜工業地帯と現在の京浜工業地帯を見比べてみましょう。最初の地図は1940年発行の横浜市地図ですが、横浜市鶴見区と川崎市にまたがる京浜工業地帯のエリアがよくわかります。次のGoogle Mapで眺めた現在の京浜工業地帯と比べると、現在の4分の1程度の広さしかないことがわかります。

▲1940年発行『最新大横浜市詳細地図』で見る京浜工業地帯

▲Google Mapで眺めた京浜工業地帯

Google Mapで眺めた現在の京浜工業地帯のうち、戦前・戦時中のエリアを赤線枠で示しました。行政区域は点線より右側が川崎市、点線より左側が横浜市鶴見区となります。

この赤線枠より右側に現在ではJFEスチールの大きな工場が2個所あります。しかし、この2個所は戦後建設されたものです。戦前・戦時中はそれらはまだ埋め立て中、あるいは埋め立て地に建設中でした。

赤線枠より下(南側)は、工場地帯を突っ切って首都高速湾岸線が通っています。ここは戦後、埋め立てが進んだ場所です。戦前・戦時中は完全な海でした。

赤線枠より左側は、鶴見川をへだてて横浜市中心部に近くなります。戦前からある程度埋め立てが進み、工場も稼働していました。ただし地理感覚としては鶴見川以西は「横浜」になります。それに対して、鶴見川より東側は、行政上は横浜市鶴見区であっても、地理感覚としては「川崎」と言った方が通用します。これは、鶴見線に乗って実際に現地に通ってみるとよくわかります。戦前の京浜工業地帯は、川崎市側と横浜市鶴見区側との間に境目はなく、見える風景にも違いはありません。一帯は“川崎の工業地帯だ”と言い切ってまったく変ではないのです。

■「造船所」は日本鋼管鶴見造船所

前出の京浜工業地帯から、1940年から1945年にかけて存在していた大規模な造船所を探すと、大きなものは日本鋼管鶴見造船所ひとつしかありません。厳密な行政上の地域は横浜市鶴見区ですが、土地感覚から言って「川崎にある造船所」と見なしても実は違和感はありません。

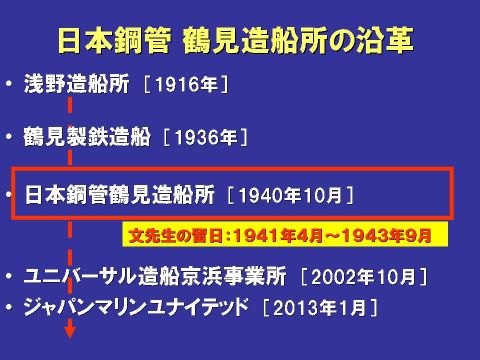

こちらの時代的な沿革は次の通りです。日本鋼管を設立した浅野財閥が浅野造船所を建設したのが始まりで、その後、戦時経済体制のもとで吸収され、日本鋼管鶴見造船所となります。21世紀になって企業合併により、ユニバーサル造船、さらにジャパンマリンユナイテッドへと社名が変遷しています。

■「造船所」での労働内容の謎

実は、日本鋼管鶴見造船所であるとわかったところまでは、よかったのですが、自叙伝の記述でもあり、文先生の証言でもあるのですが、解けない謎がありました。

それは、造船所での労働内容として、文先生をはじめとする学生日雇い労働者は、石炭運搬用の艀(はしけ=パージ)が運び込む石炭の荷役作業をしていたとされることです。一般的な概念から言えば、造船所での労働内容が、石炭の荷役作業をすることは、大きな疑問であり、解けない謎のひとつでした。

今回、造船所の沿革、および戦時中の造船所の形態を調べてみて、初めてその謎が解けました。それは製鉄所が併設された造船所だったからにほかならないということです。

1916年に創立された浅野造船所は、まず隣接する地域に作られた浅野製鉄所を1920年に吸収合併し、浅野造船所の造船部門と製鉄部門という扱いになります。

続いて、この浅野造船所を引き継ぐ形で、1936年に鶴見製鉄造船となります。造船所と製鉄所が併設された形はそのまま引き継がれます。製鉄所で鋼板を作り、それをそのまま造船のための鋼板部品として使っていきます。

さらに1940年10月、鶴見製鉄造船は日本鋼管に合併され、 日本鋼管鶴見造船所・鶴見製鉄所となります。造船所と製鉄所が併設されているのはそのまま続きます。文先生の日本留学は、半年後の1941年4月からです。

つまり、造船所で石炭の荷役作業が必要とされていた理由、それは隣接する敷地に製鉄所が併設されていたためだったのです。製鉄所では、一般に鉄鉱石と大量の石炭を必要とします。日本鋼管鶴見造船所と併設されていた日本鋼管鶴見製鉄所があったからこそ、「造船所」での仕事が石炭の荷役作業だったのです。

■決め手となった米軍発行の地図情報

文先生が、工場の中でどの場所で働いていたか特定するために、よりくわしい資料が必要でした。参考になったのが、終戦直後の1945年から1946年にかけて米軍が発行した地図です。そこには、川崎から横浜・鶴見にかけての京浜工場地帯について、終戦直前の会社名、工場の主な目的や主要生産設備など、米軍が調査し、判明した内容を書き込んでありました。中には歴史的な沿革が調べきれず、社名が過去のものであったり、工場設備も推定によるものもありますが、戦時中の日本が秘密にし決して公表することのなかった軍需工場の実態を明らかにする貴重な地図情報となっています。

●Tokyo City Plans 1:12,500 U.S. Army Map Service, 1945-1946

(※注 上記ページのうち川崎京浜地区はSheet17 Kawasaki に掲載)

また、横浜市が作成した三千分の一地形図も、工場設備までは説明がされてないものの、会社名や工場敷地の区分けがくわしく描かれており、合わせて参考にしました。

●横浜市三千分の一地形図 一覧(昭和初期)-横浜市建築局都市計画課

●横浜市三千分の一地形図 第十八号「末広」昭和13年-横浜市建築局都市計画課

●横浜市三千分の一地形図 第十二号「鶴見」昭和26年-横浜市建築局都市計画課

これらの地図と合わせて、参考にしたのが、日本鋼管が出版した『日本鋼管株式会社三十年史』(1942年発行)および、『日本鋼管株式会社四十年史』(1952年発行)です。地図だけでは不明確なものをよりくわしい配置図で補足したり、正しい会社名を照合させたりしました。より正しいと思われる情報にすり合わせる方法をとりました。

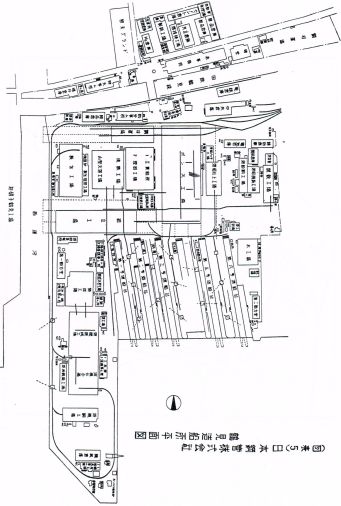

下図は、上の米軍発行の地図から、特に横浜市・鶴見の日本鋼管鶴見造船所・鶴見製鉄所の工場部分をトリミングしたものです。

そして、今回判明した場所、つまり石炭を満載していたパージ(艀)が着岸し、文先生がその石炭の荷役作業をしていた埠頭の場所を赤い四角枠で示しました。

■日本鋼管鶴見造船所で石炭荷役作業をしていた理由

文先生が日本で学んでいた1941~1943年当時、鶴見の造船所は、正式には「日本鋼管鶴見造船所」であり、同じ敷地に併設される形で「日本鋼管鶴見製鉄所」がありました。すなわち、この場所は造船所であるとともに、製鉄所であったわけです。

地図の説明をしましょう。

▲日本鋼管鶴見造船所・日本鋼管鶴見製鉄所(クリックで拡大表示)

1946年米軍発行地図上に日本語による会社名・工場名を追記したもの。

赤色の四角が文先生が石炭の荷役作業をしていた場所と推定される。

[Orignal Map]:Tokyo City Plans 1:12,500 – Sheet17 Kawasaki

U.S. Army Map Service, 1945-1946

水色の点線で区切った敷地が「日本鋼管」の鶴見地区の工場敷地です。そのうち、左半分が「日本鋼管鶴見造船所」の敷地。対して右半分が「日本鋼管鶴見製鉄所」の敷地です。製鉄所側には資本関係のあるグループ関連会社「日本鋳造株式会社」も含んでいます。

石炭を満載していたパージ(艀=はしけ)が着岸し、その石炭の荷役作業を文先生たちがしていた場所は、赤色の四角で囲った場所です。その場所は、北が第一埠頭、南が第二埠頭と呼ばれています。ここにはトロッコ線路や走行クレーンの枠組みが描かれています。正確に言うと、この埠頭は、日本鋼管鶴見製鉄所側の敷地ということになります。なぜなら石炭の搬入は、製鉄所にとって必須のものだからです。

■艀(はしけ)が着岸し、石炭荷役作業をしていた埠頭場所

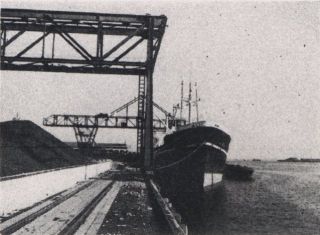

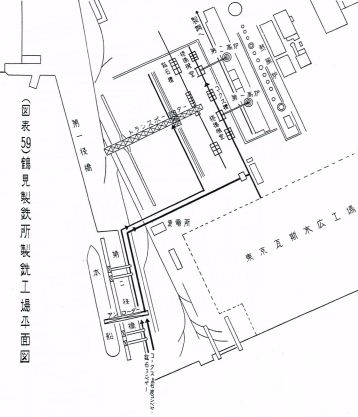

▲文先生が石炭の荷役作業をしていた埠頭-『日本鋼管株式会社四十年史』(拡大表示省略)

▲文先生が石炭の荷役作業をしていた埠頭-『日本鋼管株式会社四十年史』(拡大表示省略)

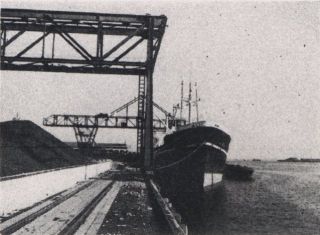

▲戦前の日本鋼管鶴見造船所の風景-『日本鋼管株式会社四十年史』(拡大表示省略)

▲戦前の日本鋼管鶴見造船所の風景-『日本鋼管株式会社四十年史』(拡大表示省略)

▲戦前の日本鋼管鶴見製鉄所の高炉-『日本鋼管株式会社三十年史』(拡大表示省略)

▲戦前の日本鋼管鶴見製鉄所の高炉-『日本鋼管株式会社三十年史』(拡大表示省略)

▲戦後復興された日本鋼管鶴見造船所の全景-『日本鋼管技報』より(拡大表示省略)

▲戦後復興された日本鋼管鶴見造船所の全景-『日本鋼管技報』より(拡大表示省略)

石炭の荷役作業は、おそらく仕事の発注元としては、鶴見製鉄所側でしょう。では文先生は間違えていたのでしょうか? そうとは言えません。鶴見の工場の大きな特徴ですが、造船所と製鉄所の通用門入口が一緒なのが、他の工場にない大きな特徴です。歴史的には、前々身が「浅野造船所」で、前身が「鶴見製鉄造船」、もともと造船所プラス製鉄所が一体となった工場ですから、考えてみれば当たり前です。さらに学生日雇い労働者を管理している手配師や親方の存在です。そうした人は、鶴見製鉄所からも鶴見造船所からも、日雇いでできる仕事をたくさん委託されていたであろうことは想像に難くありません。

そして、埠頭での石炭荷役作業をしている場所からは、何台もの造船台が見え、たくさんの建造中の戦艦が見わたせる場所です。一方、作業をしている埠頭の背後には、鶴見製鉄所の高炉がそびえ立っており、運び込まれた鉄鉱石と石炭を使い、鉄を作っています。しかしながら、やはり製鉄所というより、造船所という方がふさわしかったのでしょう。

作業場所の埠頭まで通うルートをシミュレーションしてみます。文先生を含む日雇いの若い労働者たちが、歩いたと思われるルートについて、上の地図上に青い点線で描いてみました。目で追ってみてください。

通用門入口は、鶴見臨海鉄道(現・JR鶴見線)の弁天橋駅すぐそばです。駅をおりたら、すぐ工場に入っていける形になっています。これは現在でもまったく同じです。かつての鶴見造船所は、今では「ジャパンマリンユナイテッド鶴見工場」の工場となり、かつての鶴見製鉄所は今は「JFEエンジニアリング鶴見製作所」の工場となりました。現地で見ているとわかりますが、2つの別々の会社に勤める人たちが、同じ通用門入口から入っていきます。

通用門入口から入った労働者たちは、造船所の中を通り抜けていき、造船所を回り込む形で、製鉄所の石炭搬入を担う埠頭にたどり着きます。このルートを歩くと、「造船所の通用門入口を入って」「造船所の中を突き抜けて」「埠頭に行き」「石炭の荷役作業をする」という認識だったことでしょう。だからこそ、文先生のみ言を確認してみると、「造船所での仕事は石炭運びだった」とおっしゃっているわけです。見える風景、働く場所の状況から言って、整合性が取れています。

▲Google Map から拡大して見た現在の工場敷地(拡大表示省略)

「ジャパンマリンユナイテッド鶴見工場」(旧日本鋼管鶴見造船所/左側部分)

および「JFEスチール鶴見製作所」(旧日本鋼管鶴見製鉄所/右側部分)

赤色の四角枠が文先生が石炭の荷役作業をしていた場所と推定される。

▲鶴見造船所工場配置図-『日本鋼管株式会社四十年史』より

▲第一埠頭・第二埠頭の配置図-『日本鋼管株式会社四十年史』より

(題名からこの埠頭は鶴見製鉄所のものであることがわかる)

さあ、皆さんには、この埠頭の場所で、真っ黒になって、日雇い労働者たちといっしょに、石炭の荷役作業をしている文先生の姿は見えるでしょうか? 将来は、この埠頭が貴い聖地になっていくことでしょう。

ここでは記事本文をそのまま引用しました。ただしみ言資料『真の御父母様の生涯路程1』の引用部分を割愛してあります。また拡大して見られる画像や地図なども、一部を除いて小さい画像のみにしています。引用された資料や、拡大画像・拡大地図をくわしくご覧になりたい方は、次をアクセスしてください。

コメント